脳神経内科

日本神経学会教育施設

日本認知症学会教育施設

日本神経学会の教育施設として認定されています。

脳神経内科では、脳から脊髄、身体全体に至る末梢神経や筋肉に異常が起きて不調をきたす疾患を診療しています。症状は、頭痛、めまい、ふるえ、けいれん、身体の力がはいらない、しびれたりする、物忘れ、しゃべりにくい、ぼんやりする、物が二重に見えるなど全身にわたります。

これらの症状は原因によって急に起こることも、徐々に出現することもあります。また、同じ様な症状でも具合の悪い場所が一緒とは限りません。

たとえば、手が動かなくなることは、脳、脊髄、末梢神経、筋肉のいずれの病気でも起こることがあり、他の原因で起こることもあります。

脳神経内科の診察と検査では、具合の悪い部分と原因を探して適切な治療やアドバイスをします。原因によっては脳外科や整形外科、耳鼻科、精神科など他の診療科での治療が必要になるため、当院の他の科と連携したり、専門の医療機関をご紹介します。

頭痛診療

頭痛の原因は緊張性頭痛や片頭痛のように生命の危険はなくとも日常生活に支障をきたすもの、くも膜下出血や脳動脈解離のように生命に関わるものなど多岐にわたるので自己判断による治療は危険です。

当院では脳神経外科、脳神経内科の外来にて頭部CT、脳MRIにより危険な頭痛の早期診断に務め、適切な治療を選択し治療をおこなっています。

片頭痛については内服や吸入、注射薬による発作時治療、従来の内服薬をはじめ、最新のCGRP関連治療薬による発作予防をしています。

2021年に日本でも使用可能となった新規薬剤が、

- 抗カルシトニン遺伝子関連ペプチド(Calcitonin gene-related peptide : CGRP)

- ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤 ガルカネズマブ(エムガルティ®)

- ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤 フレマネズマブ(アジョビ®)

- ヒト抗CGRP受容体モノクローナル抗体製剤 エレヌマブ(アイモビーグ®)

施設要件

片頭痛の病態、経過と予後、診断、治療(参考:慢性頭痛の診療ガイドライン 2013)を熟知し、本剤についての十分な知識を有している医師(以下の<医師要件>参照)が本剤に関する治療の責任者として配置されていること。

医師要件

以下の基準を満たすこと。

- 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、頭痛を呈する疾患の診療に 5 年以上の臨床経験を有していること。

- 本剤の効果判定を定期的に行った上で、投与継続の是非についての判断を適切に行うことができること。

- 頭痛を呈する疾患の診療に関連する以下の学会の専門医の認定を有していること。

- 日本神経学会

- 日本頭痛学会

- 日本内科学会(総合内科専門医)

- 日本脳神経外科学会

当院は施設要件、医師要件の基準を満たしております。

DSTラウンドと認知症について

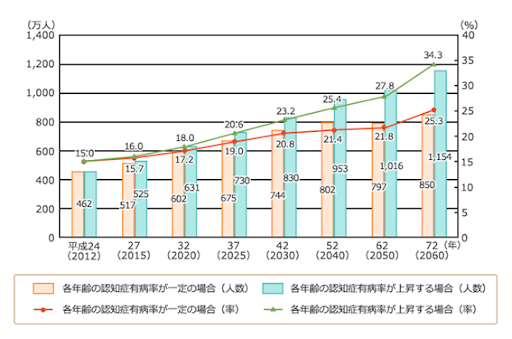

厚生労働省の発表によると、認知症を患う人の数が2025年には700万人を超えるとの推計値が発表されています。これは65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症に罹患する計算となります。

出所:厚生労働省

出所:厚生労働省 新オレンジプラン 日本における認知症の高齢者人口の

将来推計に関する研究

入院について

入院というのは、生活において大きな出来事であり、誰しも経験したくないことと思います。

認知症を抱えている方々の多くにとっても同様で、病院が怖く感じてしまい、病院の景色や周りのスタッフに戸惑うこともしばしばあります。そのために認知症の症状が悪化し、意識の混乱や不穏状態を呈する「せん妄」という病気が出現することもあります。

昨今の認知症患者の増加から入院患者様の適切な認知症の対応が求められています。

大隈病院では、2016年から認知症ケアサポートチーム(DST)での活動を行っています。

認知症ケアサポートチーム(DST)とは

認知症によって入院生活ならびに身体治療が上手くいかないと見込まれる患者さんに対し、認知症の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられることを目的として活動する多職種で構成されたチームです。 認知症ケアサポートチームは、Dementia care Support Teamの頭文字をとってDSTと呼んでいます。

認知症ケアチームのメンバーは、神経内科医、社会福祉士、作業療法士、言語療法士、薬剤師、介護福祉士、医療安全管理者といった複数の職種から構成され、担当医・病棟看護師と共に、認知症患者さんの入院による混乱を予防・緩和するための支援を行っております。また、定期的に認知症ケア部会を開催し、患者さんの情報を共有、話し合いを設けています。

入院のきっかけとなった病気の治療はもちろんのこと、背景に認知症を抱え、入院生活に不安やストレスを抱くことがないように、少しでも穏やかな気持ちで過ごせるような環境を提供しています。時には入院前のご本人の性格や大事にしていたことをうかがうことで、一人一人の症状とご本人の価値観、ご家族様の希望に合わせた認知症対応を行うようスタッフへの指導ならびに活動に取り組んでいます。

主な対象疾患

- アルツハイマー型認知症

- パーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

- 脳卒中(脳梗塞、脳出血)

- 多発性硬化症

- 偏頭痛

- てんかん

- 脳炎・髄膜炎

- 筋萎縮性側索硬化症

- ギランバレー症候群

- 重症筋無力症、筋炎

診療スケジュール

外来診療スケジュール(午前/午後)医師のご紹介

-

牧 美奈

副院長兼診療部長

-

所属学会・専門医・資格

- 医学博士

- 日本神経学会/神経内科指導医/神経内科専門医

- 日本内科学会/認定内科医/総合内科専門医

- 日本医師会認定産業医

-

中野 智伸

脳神経内科部長兼血管内治療部長

-

所属学会・専門医・資格

- 日本神経学会/神経内科指導医/神経内科専門医

- 日本脳卒中学会/脳卒中専門医

- 日本脳神経血管内治療学会/脳血管内治療専門医

- 日本脳神経超音波学会/脳神経超音波検査士

- 日本内科学会/認定内科医/総合内科専門医

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会/臨床研修指導医/日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士

- 日本リハビリテーション医学会/認定臨床医

- 日本臨床栄養代謝学会TNT研修修了

-

水野 秀紀

脳神経内科部長兼リハビリテーション科部長

-

所属学会・専門医・資格

- 医学博士

- 日本神経学会/神経内科指導医/神経内科専門医

- 日本認知症学会/認知症指導医/認知症専門医

- 日本内科学会/認定内科医/総合内科専門医

- 日本医師会認定産業医

- 認知症サポート医

- 臨床研修指導医

-

越前 康明

-

所属学会・専門医・資格

- 日本神経学会/神経内科専門医

- 日本内科学会/認定内科医

- 日本神経治療学会

-

山田 研策

-

所属学会・専門医・資格

- 日本神経学会/神経内科専門医

- 日本内科学会/認定内科医

-

武田 清明

-

所属学会・専門医・資格

- 日本神経学会/神経内科専門医